Als jemand, der die Fortschritte in der medizinischen Forschung mit großem Interesse verfolgt, möchte ich meine Gedanken zur Arbeit der Universitätsmedizin Göttingen teilen – insbesondere zum geplanten Stammzellenpflaster für akute Herzschwäche – und einen Blick in die Zukunft wagen, wie sich dieses Konzept vielleicht für Parkinson-Patienten weiterentwickeln könnte.

Die Göttinger Forschung – ein Meilenstein in der Herzregeneration

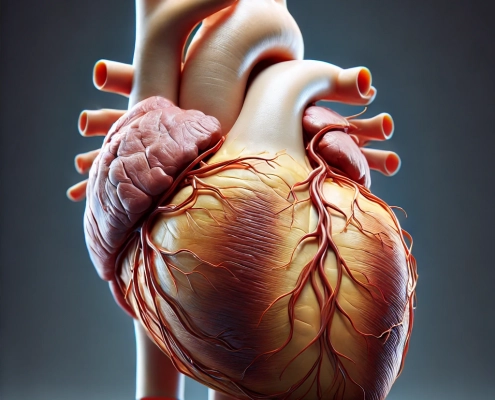

Die Entwicklungen in Göttingen finde ich absolut beeindruckend. Mit dem Stammzellenpflaster wird ein innovativer Ansatz verfolgt, um bei akuter Herzschwäche, etwa nach einem Herzinfarkt, den Verlust von Herzmuskelzellen zu kompensieren. Hierbei werden Stammzellen zu Herzmuskel- und Bindegewebszellen differenziert und zusammen mit Collagen zu einem funktionellen Gewebe kombiniert. Dieses Gewebe soll auf das geschädigte Herz „aufgenäht“ werden und es unterstützen, wieder an Kraft zu gewinnen – ein Konzept, das in meinen Augen das Potenzial hat, die Behandlung von Herzpatienten nachhaltig zu revolutionieren.

An diesem Ansatz ist vor allem die solide wissenschaftliche Basis bemerkenswert: Über 25 Jahre Forschung liegen dem zugrunde, und die klinische Studie steht für einen wichtigen Schritt, die Regeneration des Herzens in den klinischen Alltag zu überführen. Für viele Menschen, die unter Herzschwäche leiden, bietet diese Entwicklung neue Perspektiven – und das ist mehr als nur ein Versprechen, es ist greifbare Hoffnung auf eine Verbesserung der Lebensqualität.

Der Blick in die Zukunft: Vom Herzen zum Gehirn

Ein möglicher Ansatz zur Anwendung des Stammzellenpflasters im Gehirn zielt darauf ab, den fortschreitenden Verlust von Dopamin-produzierenden Nervenzellen bei Parkinson zu kompensieren. Dabei könnten Stammzellen zunächst in Dopamin-produzierende Nervenzellen und unterstützende Gliazellen differenziert werden. Anschließend würde man diese Zellen in eine geeignete Matrix einbetten, um ein strukturiertes, implantierbares neuronales Gewebe zu schaffen. Dieses Pflaster ließe sich dann in den betroffenen Hirnregionen einsetzen, um das neuronale Netzwerk zu stabilisieren und die Funktion der Dopaminproduktion zu unterstützen. Allerdings erfordert die hohe Komplexität des Gehirns eine besonders präzise Integration der neuen Zellen, weshalb der Weg von der theoretischen Möglichkeit zur praktischen Anwendung noch mit erheblichen wissenschaftlichen und technischen Herausforderungen verbunden ist.

Kritische Betrachtung der Berichterstattung

Der Blick in die Zukunft zeigt aber auch den schmalen Grat zwischen objektiver Berichterstattung über wissenschaftliche Perspektiven und dem Wecken falscher Hoffnungen. Einerseits ist es wichtig, innovative Ansätze und Fortschritte in der Forschung zu kommunizieren, um das öffentliche Bewusstsein und das Verständnis für zukünftige Therapien zu fördern. Andererseits sorgen marktschreierische Überschriften und reißerische Darstellungen in manchen Medien – oftmals getrieben von der Jagd nach höheren Auflagen – dafür, dass unrealistische Erwartungen bei Patienten und Angehörigen entstehen. Diese überzogenen Darstellungen können dazu führen, dass Hoffnungen geweckt werden, die in einem überschaubaren Zeitraum nicht erfüllt werden können, was letztlich zu Enttäuschungen führt. Es bedarf daher einer ausgewogenen, sachlichen Berichterstattung, die sowohl die Chancen als auch die bestehenden Herausforderungen in der Forschung angemessen beleuchtet.

Fazit

Das Stammzellenpflaster für das Herz stellt einen bedeutenden Fortschritt dar und könnte zukünftig einen echten Unterschied im Leben von Patienten mit akuter Herzschwäche machen. Die Weiterentwicklung dieser Idee für Parkinson-Patienten ist ein spannender Ausblick, der uns zeigt, wie vielseitig regenerative Ansätze sein können. Gleichzeitig sollten wir die oft euphorischen Medienberichte kritisch betrachten und verstehen, dass solche Innovationen Zeit brauchen, um von der Forschung in die klinische Realität überzugehen.

Es bleibt spannend – die Wissenschaft macht Fortschritte, auch wenn der Weg manchmal länger ist, als wir uns wünschen.

München, den 02.02.2025, Jürgen Zender

Du möchtest über diesen Artikel diskutieren? Oder nachschauen ob es bereits eine Diskussion darüber gibt?

Dann ist das Forum unseres Partners

genau der richtige Platz für dich.

Beachte bitte, dass das Forum aus Sicherheitsgründen eine eigene Registrierung erfordert.

Viel Spaß beim Diskutieren.